2018年10月30日、政府は、TPP11が6ヶ国目の批准を得て12月30日に発効することが確定した、と発表しました。これに伴い、2016年の改正著作権法も同じ日に施行されることになり、我が国が1970年以来守って来た著作権の保護期間「死後50年」の原則は、ついに「死後70年」原則へと延長されました。

私たちは2006年、米国や権利者団体の要求で国内での保護期間延長論議が本格化して以来、様々な形と立場でその広範な影響への懸念を論じてきました。今回、政府はTPP11では各国の反対で期間延長が凍結されたにもかかわらず、21世紀の世界の現実に逆行するかのような延長を決定しました。しかし私たちはその事実を非難するよりも、過去の作品の保存と継承や新たな創造・ビジネス・教育・研究開発のために、「延長後の世界」で私たちに出来ることを、今こそ、共に考えはじめたいと思います。

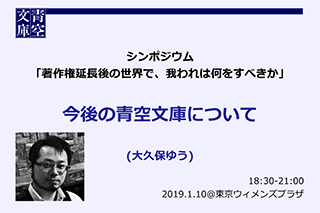

そこで「青空文庫」「本の未来基金」「デジタルアーカイブ学会」「クリエイティブ・コモンズ・ジャパン」「インターネットユーザー協会(MIAU)」「thinkC」の6団体の共催にて、延長問題にこれまで関わって来た様々な立場の人々が集い、今後の著作権/文化政策のビジョンや政策形成のありかた、個別の対策など、「これから私たちにできること」を考えました。

ここにあるのはシンポジウムでの講演やライトニングトーク、トークセッションの模様を文字に起こし、編集したものです。